肝臓疾患

B型慢性肝炎 C型慢性肝炎

肝機能障害の原因の一つです。当院では肝臓専門医2名で診断と治療を行います。

進行すると肝硬変に発展し肝細胞癌の発症原因となります。B型慢性肝炎では核酸アナログ治療、C型慢性肝炎では直接作用型抗ウイルス薬(DAA)治療を行います。いずれも助成金の対象となっており、比較的安価で治療可能です。

脂肪肝

肝臓に中性脂肪が蓄積した状態です。脂肪肝にはアルコールを多飲するひとに生じるアルコール性脂肪肝とアルコールを飲まない人に生じる非アルコール性脂肪性肝疾患(non alcoholic fatty liver disease;NAFLD)があります。非アルコール性脂肪性肝疾患は、肝臓に慢性的な炎症が継続し肝臓の線維化が進み肝硬変に進行するリスクのある非アルコール性脂肪性肝炎(non alcoholic steatohepatitis;NASH)と線維化を起こさない非アルコール性脂肪肝(non alcohoic fatty liver;NAFL)に分けられます。近年非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)をベースとする肝硬変からの肝細胞癌が増加しています。

脂肪肝は生活習慣を改善することで脂肪の蓄積を軽減し治療できます。肥満が原因の非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)では、現体重の約7%程度のダイエットをすることで線維化の進行を抑えることができると言われています。検診などで肝機能障害(GOT, GPTの上昇)を指摘されたら、まずは腹部エコー検査で脂肪肝の有無を確認し治療することをお勧めします。

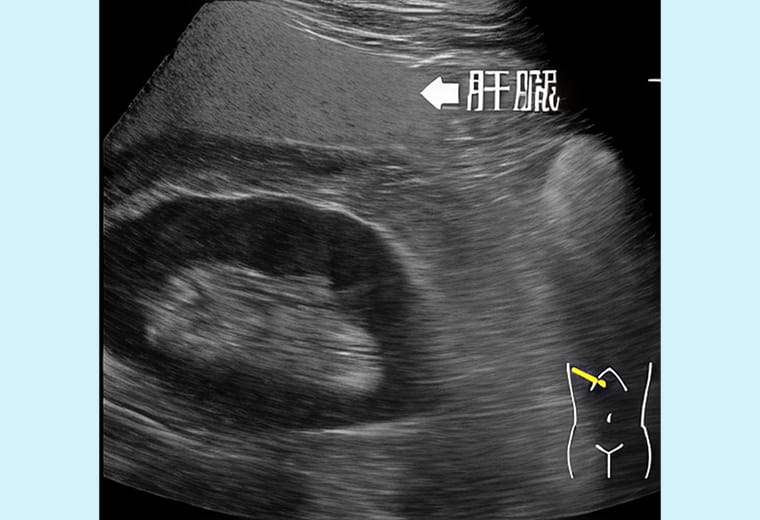

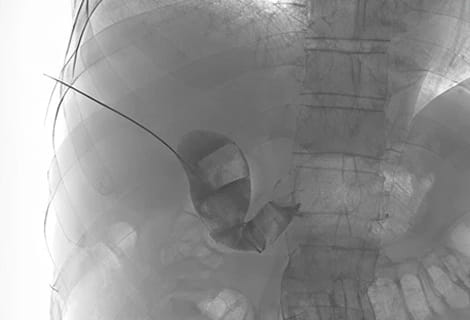

脂肪肝のエコー画像

下にある腎臓に比べて肝臓が白く見えます(肝腎コントラスト)

肝硬変

ウイルス性慢性肝炎や非アルコール性脂肪性肝炎、アルコール多飲などにより肝細胞が破壊され線維化が進行し肝臓が硬くなる状態です。全身倦怠感、黄疸、出血傾向、腹水貯留など様々な症状を引き起こします。また、肝細胞癌が発症するリスクも高くなります。血液検査、腹部エコー、CT検査、MRI検査などで診断可能です。

進行した肝硬変では難治性の腹水貯留が見られるようになり、腹部膨満感、食欲不振などを引き起こします。当院では腹水貯留に対する治療も行っています。まずは利尿剤、分枝鎖アミノ酸製剤などで治療しますが、改善しない場合は腹腔穿刺を行い腹水の廃液を行います。それでも改善がなければ腹水濃縮再還流 CART(Cell-free and Concentrated Ascites Reinfusion Therapy:貯まった腹水を濾過濃縮して、アルブミンなどの有用なタンパク成分を回収する治療法)もおこなっています。

肝細胞癌などの肝臓腫瘍性病変

肝臓には肝細胞癌、肝内胆管癌、転移性肝がんなど様々な悪性腫瘍が発症することがあります。当院では腹部エコー検査、造影CT検査(ダイナミックCT)、造影MRI検査(EOB-MRI)などで腫瘍性病変を診断し、高次病院と連携して的確に治療できる体制をとっています。

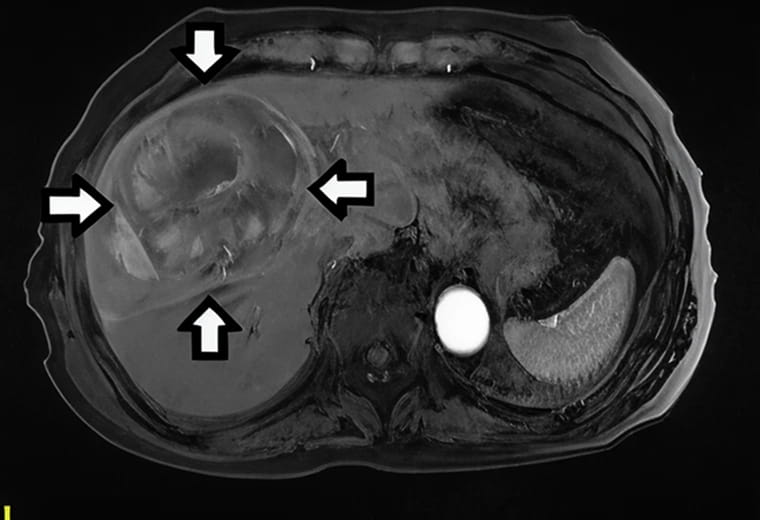

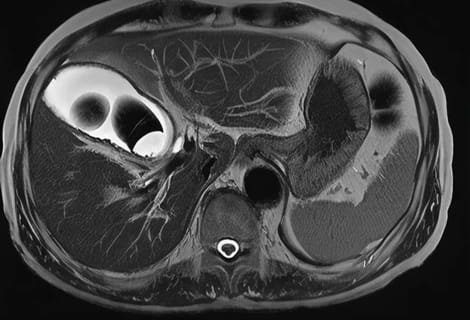

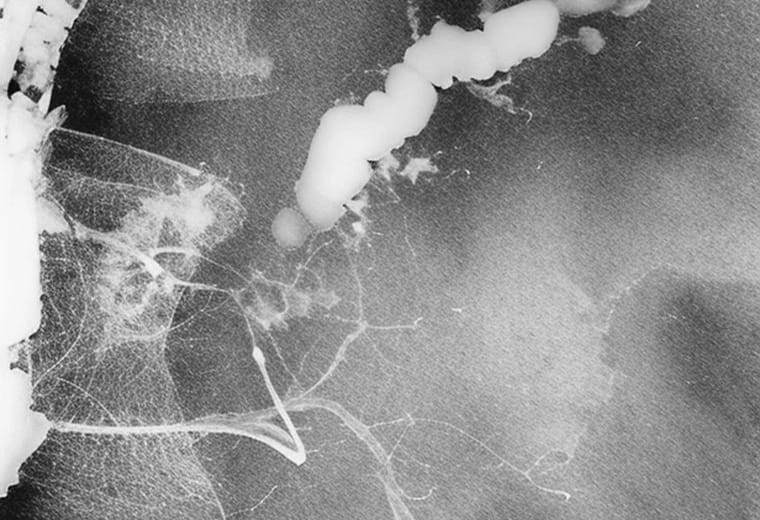

肝細胞癌の EOB-MRI 画像

胆道疾患

胆道内にも様々な疾患を発症します。

胆嚢、胆管結石

胆道内に結石が作られる病気です。石ができる部位によって胆のう結石、総胆管結石、肝内結石などに分類されます。胆嚢の出口に結石が詰まると胆嚢からの胆汁排泄が困難となり胆嚢がはれ上がり急性胆嚢炎を発症することがあります。右上腹部から背部にかけて激しい痛みを伴います。

急性胆嚢炎を発症した場合

まずは抗生物質を投与し保存的に治療しますが難治性の場合はエコーガイドに胆嚢内にカテーテルを留置して溜まった胆汁を排出します(経皮経肝胆嚢ドレナージ;Percutaneus Transhepatic Gallbladder Drainage ; PTGBD) 。胆嚢の炎症が落ち着いたのちに胆嚢摘出術を行います。無症状の胆嚢結石は経過観察でもよいと言われていますが、胆石に伴う痛みを発症したことがある場合は重症の胆嚢炎を起こす可能性が高くなるため早めの手術加療を勧めています。当院では消化器、胆道系の専門医により腹腔鏡下胆嚢摘出術を行っています。入院期間は3日から1週間程度です。胆石を指摘された場合はご相談ください。

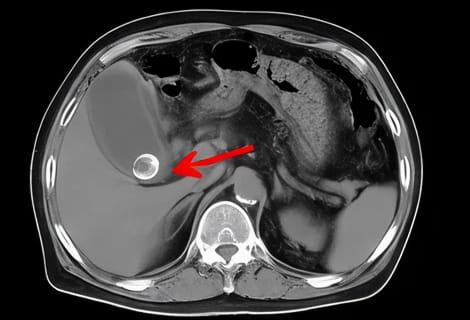

胆石の嵌頓により

急性胆嚢炎を発症したCT画像

経皮経肝胆嚢ドレナージ(PTGBD)施行

胆石症のMRI画像

胆嚢炎を繰り返した胆嚢結石に

対する腹腔鏡下胆嚢摘出

胆道系腫瘍

胆道内に腫瘍性病変(胆管癌など)が発症すると胆汁の流れが遮断され黄疸を発症します。皮膚の黄染、採血でビリルビン値の上昇などが見られると、まずは腹部エコーで精査します。肝内胆管の拡張などがみられると、胆石あるいは胆道系の腫瘍による閉塞性黄疸を疑います。血液検査で腫瘍マーカーの測定、MRCP(胆道系に特化したMRI検査)で診断可能です。

胆道系の腫瘍の治療は膵頭十二指腸切除術や拡大肝切除術など高度な技術を要する外科治療が必要になります。高次病院外科と連携して患者様に最適な治療が行えるように対応します。

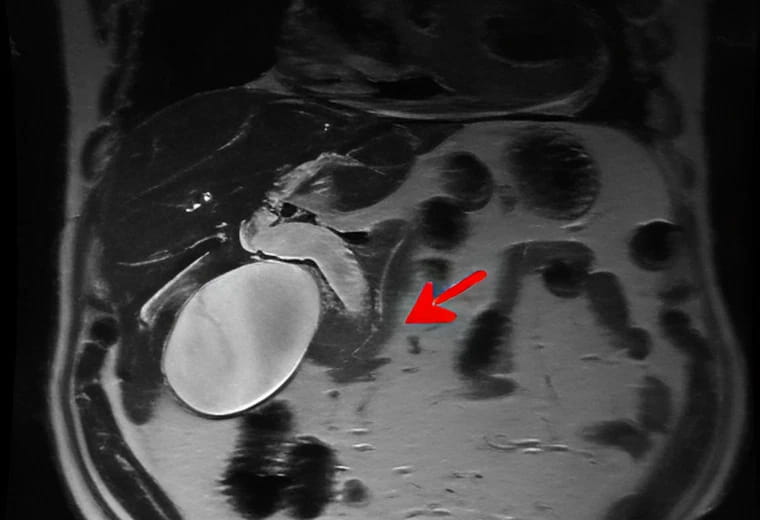

下部胆管癌の MRCP 画像

胆管が閉塞し胆嚢肝内胆管の拡張を認める

膵臓疾患

急性膵炎、慢性膵炎

急性あるいは慢性的に膵臓に炎症が起こり、激しい腹痛や背部痛を引き起こします。アルコールや膵石などが原因となることが多い疾患です。急性膵炎は重症化すると腹膜炎の引き起こし生命に関わるような重症化することがあります。アルコール依存症の方に発症することが多いです。膵炎に対しては血液検査、エコー検査、CT検査などで診断します。治療は脂肪制限食をすすめ、アルコールの中止などを促します。タンパク分解酵素阻害薬などの内服治療も行います。重症化した場合は入院の上、欠食として輸液加療を行い、必要に応じて高次病院と連携して手術治療も考慮します。

糖尿病

膵臓の機能が低下するとインシュリンの分泌が低下し高血糖状態となります。当院では糖尿病専門医による治療を積極的に行っています。

膵腫瘍性病変

膵臓は腹部の深い位置にあり腹部エコーでも非常に観察がしにくく、検診などでも腫瘍性病変を発見しにくいと言われています。また膵臓癌は腹部の悪性腫瘍の中で最も悪性度が高く、発見された時には治療が困難な状態になっていることが多いです。近年は化学療法(抗がん剤)の進歩により膵臓癌の生存率も向上してきていますが、依然として完治は難しい病気です。当院では消化器外科専門医により血液検査、腹部エコー検査、CT検査、MRI検査(MRCP検査)などを組み合わせて膵臓腫瘍の早期発見早期治療に取り組んでいます。

膵頭部癌のMRCP画像

抹消膵管の拡張と途絶が見られます

肝胆膵悪性腫瘍の緩和ケア

積極的に取り組んでいます。

肝胆膵系の悪性腫瘍は悪性度が高く、外科的治療を行っても完治せずいわゆる癌の末期状態に至るケースも多いです。末期になると癌に伴う疼痛、腹水、食欲不振など多彩な症状を引き起こしQOLが低下します。

当院では、がんリハビリテーションの研修を受けたセラピストによる疼痛緩和、リラクゼーションなどQOL改善など緩和ケアにも積極的に取り組んでいます。またモルヒネ、オピオイドによる癌性疼痛の緩和にも対応しています。患者様に残された人生をより快適に過ごせるように職員一丸となって努力いたします。